「自分を肯定してあげたい」……その願いは、あなたが誠実に、懸命に今日までを歩んできた証です。人生の舞台裏で独り、誰にも見せない涙を拭った夜があったのかもしれません。あるいは、理想と現実のギャップに立ち尽くし、自分の存在に「YES」と言えなくなっているのかもしれません。私はコンシェルジュとして、あなたのその繊細な魂に、温かな光を灯すような5つの物語を処方いたします。グレタ・ガーウィグ監督の作品が持つ「ままならない自分を愛おしむ感性」を軸に、映像、音、そして魂の機微を深く掘り下げた、あなただけの映画体験をお届けしましょう。

おすすめのポイント

・「女性が自分自身の物語を語る」ことの尊さと、経済的・精神的自立を求める魂の叫びが現代的な視点で描かれている。

・19世紀の物語でありながら、現代を生きる私たちの「何者かになりたい」という渇望を鮮やかに肯定してくれる。

あらすじ

1860年代のマサチューセッツ州。作家を夢見る次女ジョーをはじめ、個性溢れるマーチ家の4姉妹。戦場へ向かった父を待ちながら、彼女たちは貧しくも豊かな日々を過ごす。大人になり、それぞれの道へ進んだ彼女たちは、現実に直面しながらも、自分らしく生きる道を模索していく。作家を目指すジョーは、自身の半生を綴ることで、自らの魂を解放しようとする。

作品の魅力

グレタ・ガーウィグは、古典的名作を「記憶の層」として再構築しました。時系列をあえてシャッフルする大胆な構成は、今のジョーが過去の自分を振り返り、慈しむプロセスそのものです。ヨリック・ル・ソーの撮影による暖色系の光は、まるで古い写真帖を開いた時のような温もりを放ち、アレクサンドル・デスプラの繊細な旋律が、姉妹たちの弾むような会話を優しく包み込みます。特筆すべきは、主人公ジョーが漏らす「女にも魂があり、知性がある。ただ愛されるだけの存在じゃない」という吐露です。この言葉は、社会的な役割に押し潰されそうなあなたの心に、力強い肯定感を与えてくれるはずです。自分を肯定するとは、自分の「怒り」も「寂しさ」も「野心」も、すべてを自分の一部として認めること。ラストシーンで、ジョーが自分の書いた「本」という形になった人生を見つめる眼差しは、あなたがあなたの人生の主役であることを、静かに、しかし熱烈に祝福してくれるでしょう。

おすすめのポイント

・「ここではないどこか」を夢見る少女の葛藤と、一番身近な存在である母親との衝突を通じた、自己発見の旅路。

・自分を「レディ・バード」という自称で呼び、アイデンティティを確立しようとする強さと脆さの描写が秀逸。

あらすじ

2002年のカリフォルニア州サクラメント。カトリック系高校に通うクリスティンは、自らを「レディ・バード」と名乗り、窮屈な地元から脱出してニューヨークの大学へ進むことを切望している。看護師の母とは顔を合わせれば衝突ばかり。初恋、友情の崩壊、そして進路への不安。多感な時期を過ごす彼女は、理想と現実の間で激しく揺れ動くが……。

作品の魅力

これは「自分は何者でもない」と嘆くすべての人に捧げられた福音です。ガーウィグの半自伝的要素が含まれた本作は、サム・レヴィの撮影によって、退屈なはずの風景が宝石のような輝きを持って切り取られています。クリスティンは決して「完璧なヒロイン」ではありません。見栄を張り、友人を傷つけ、自分を大きく見せようとする。しかし、その不格好な足掻きこそが、生きるということの核心であることを映画は告げています。終盤、彼女は自分が否定し続けてきたサクラメントの街並みや、厳格な母の愛が、どれほど深く自分の根底に流れているかに気づきます。「注意を払うということは、愛することと同じじゃない?」という問いかけは、自分自身の嫌いな部分にさえ「注意を払ってきた」あなたへの、究極の全肯定です。背伸びするのをやめて、等身大の自分として初めて名前を名乗る瞬間の解放感。映画が終わる頃、あなたはきっと、今のままの自分でもう一度歩き出してみようと思えるはずです。

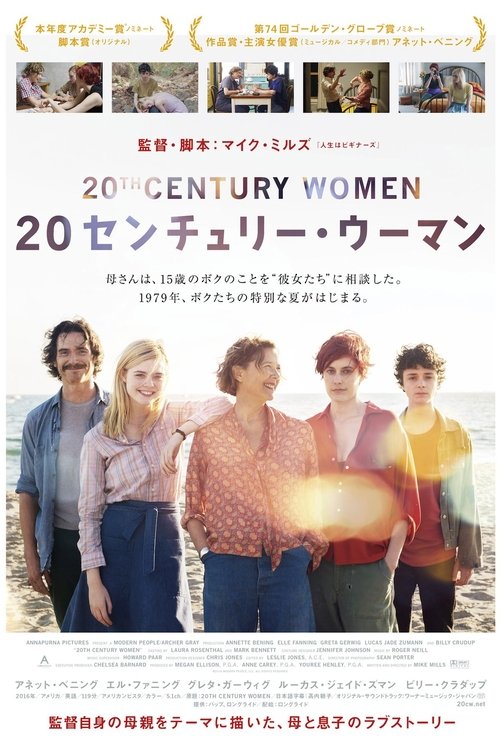

おすすめのポイント

・1979年のカルチャーを背景に、異なる世代の女性たちが一人の少年の成長を見守る中で、自らの生き方を再定義する姿を描く。

・「母親として、女性として、人間として」正解のない時代を生きる美しさと不器用さを、詩的な映像美で肯定する。

あらすじ

1979年のサンタバーバラ。思春期を迎えた息子ジェイミーを育てるシングルマザーのドロシアは、息子の成長を助けるために、家に同居する写真家アビーと、近所に住む少女ジュリーに協力を求める。パンク・ロック、フェミニズム、そして移り変わる時代の空気の中で、彼女たちは互いに影響を与え合い、自らの人生を模索していく。

作品の魅力

マイク・ミルズ監督の眼差しは、あまりにも優しく、そして深い。この映画は、私たちに「完璧である必要はない」と教えてくれます。アネット・ベニング演じるドロシアは、息子を深く愛しながらも、彼の心が分からず困惑し、自身の孤独を持て余しています。しかし、その「分からなさ」を抱えたまま共に生きることの尊さを、本作は美しいモンタージュと色彩豊かな映像で描き出します。劇中で流れるパンク・ミュージックは、既存の価値観を壊し、自分だけの音を鳴らすことのメタファーです。グレタ・ガーウィグ演じるアビーが、自身の病や葛藤を乗り越えようとする姿は、痛みを抱えながらも自分を肯定しようとするあなたの心に深く共鳴することでしょう。特定のゴールに向かうのではなく、ただ「存在すること」そのものを祝祭として描くスタイルは、焦燥感に駆られる現代人の心を解きほぐします。あなたが歩んできた時間は、たとえそれが迷走であったとしても、決して無駄ではなかったことを、この映画は静かに語りかけてきます。

おすすめのポイント

・厳しい現実の中にありながらも、子供の無垢な視点を通じて世界を「虹色の魔法」に変える、魂のレジリエンス(回復力)。

・35mmフィルムで撮影された、夢のように美しく切ないパステルカラーの色彩設計が、観る者の感性を激しく揺さぶる。

あらすじ

フロリダのディズニーワールドのすぐ外側にある安モーテル。そこで暮らす6歳の少女ムーニーと、その若い母ヘイリーは、その日暮らしの厳しい生活を送っている。社会の底辺で苦しむ大人たちをよそに、ムーニーは仲間たちとモーテルを冒険の場に変え、毎日を全力で楽しんでいた。しかし、現実は容赦なく彼女たちのささやかな幸せを脅かしていく。

作品の魅力

ショーン・ベイカー監督は、社会的な弱者と呼ばれる人々を「可哀想な存在」としてではなく、圧倒的な生命力を持つ「一人の人間」として描き出しました。画面一杯に広がるマジックアワーの空、色鮮やかなアイスクリーム、子供たちの無邪気な笑い声。これらはすべて、どんな過酷な状況下でも失われない人間の尊厳の象徴です。主人公ムーニーが、折れてもなお成長し続ける木を指して「これが私のお気に入りの木。倒れても育ち続けてるから」と言うシーン。この一言は、傷つき、倒れそうになりながらも、今日まで生き抜いてきたあなた自身の強さを全肯定してくれる言葉です。映画は決して安易なハッピーエンドを用意しませんが、ラストの疾走感に満ちたシークエンスは、現実の鎖を解き放つ「想像力の勝利」を描いています。自分を肯定することは、自分の中にある「子供のような純粋さ」を信じ抜くこと。この映画は、あなたの内側にある枯れない生命力に火を灯してくれるでしょう。

おすすめのポイント

・喜びも痛みも、人生におけるすべての感情を「ギフト」として受け入れることの重要性を説く、至高の人間ドラマ。

・北イタリアの避暑地の情景、ピアノの旋律、そして「痛み」を否定しない父親の独白が、観る者の魂を浄化する。

あらすじ

1983年の夏。17歳のエリオは、考古学教授の父が招いた大学院生オリヴァーと出会う。最初は反発し合っていた二人だったが、共に過ごす時間の中で、言葉にできない激しい感情に突き動かされていく。短い夏の終わりが近づくにつれ、二人の関係は切ない局面を迎えるが、その経験はエリオの心に一生消えない刻印を残すことになる。

作品の魅力

ルカ・グァダニーノ監督が魔法をかけたような、光と音のアンサンブル。しかし、本作の真の核心は、終盤に訪れる父親の独白にあります。彼は、失恋の痛みに震える息子に対し、「その痛みも、感じた喜びも、すべて大切にしなさい。自分を壊してはいけない。私たちの心と体は一度きりしか与えられないのだから」と語りかけます。この言葉は、自分を否定し、感情を押し殺して生きがちな私たちへの、最高の「肯定」の処方箋です。喜びだけでなく、悲しみや虚無感さえも、あなたが豊かに生きている証拠なのだと。サヨムプー・ムックディプロームによる自然光を活かした撮影は、肌の質感や草花の匂いまでをも伝え、スフィアン・スティーヴンスの楽曲が、魂の深淵に触れるような感動を呼び起こします。自分を愛せなくなった時、この映画を思い出してください。あなたが感じてきたすべての痛みは、あなたが自分らしくあろうとした、尊い勲章なのです。

コンシェルジュより:

今回選ばせていただいた5つの作品は、どれも「ありのままの自分」を否定せず、その痛みや不格好さを抱えたまま生きていく強さを描いています。映画を観終わった後、鏡に映る自分に、少しだけ優しい眼差しを向けられるようになることを願っております。あなたは、そのままで十分に美しい。この映画たちが、そのことを何度でも思い出させてくれるでしょう。